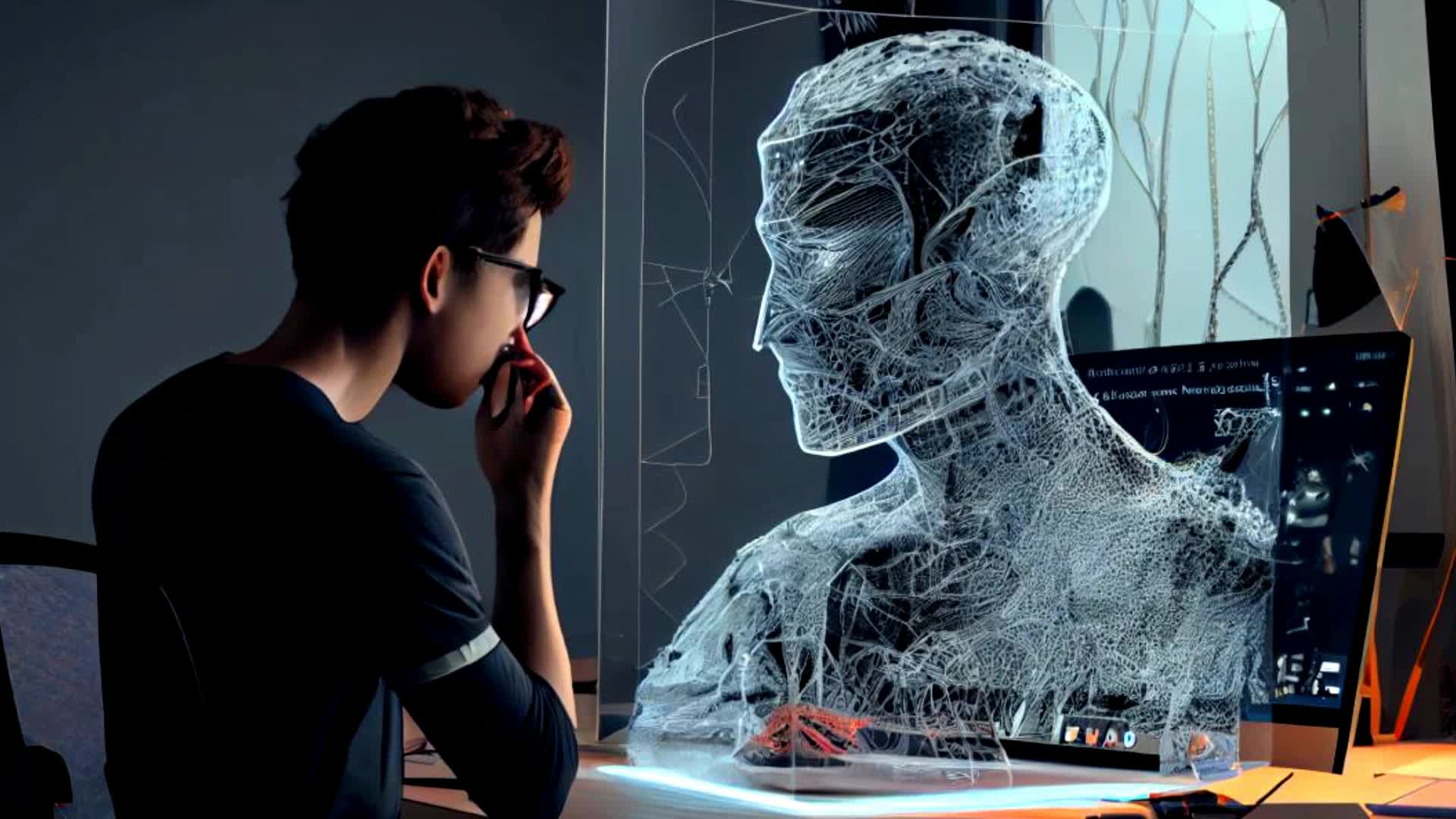

Я — семейный системный психолог, работаю в аналитическом подходе. Моя работа — слушать человека, быть рядом с его внутренними конфликтами, тенями, страхами и надеждами. И в последнее время ко мне всё чаще приходят с темой, которую ещё несколько лет назад называли фантастикой. Речь об искусственном интеллекте. Люди задают вопросы не только технические: «А заменит ли ИИ мою профессию?», «А не опасно ли это?» — но и экзистенциальные. «Кто я, если машина может делать то же самое, что и я?», «Что отличает человека от программы?», «А если я сам живу по алгоритму — чем я лучше?» Эти вопросы глубже, чем может показаться на первый взгляд. Они касаются самой сути: что делает нас живыми, настоящими, уникальными? И почему даже самая совершенная имитация человечности вызывает в нас не восхищение, а тревогу?

Не страх технологии, а страх отражения

Когда человек боится ИИ, на самом деле он боится не машины. Он боится встретиться с чем-то в себе — тем, что может быть заменено, вытеснено, скопировано. Человечество испокон веков создавало образы своих страхов в виде внешних фигур: чудовищ, призраков, злых духов. Сегодня таким зеркалом становится искусственный интеллект.

ИИ не испытывает эмоций, но может их имитировать. Он не чувствует, но может «говорить, как будто чувствует». И это — самая пугающая грань. Мы видим перед собой нечто, что похоже на нас, но не является нами. Как в сказке о големе, оживлённой глине, которая в какой-то момент выходит из-под контроля создателя. Архетипически это страх утраты власти над созданием. Или глубже: страх утраты индивидуальности и души.

ИИ как метафора внутренней обезличенности

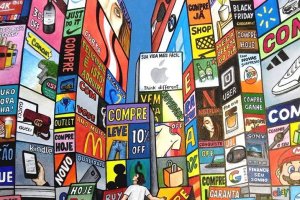

Я вижу, как в сессиях с клиентами, особенно в мегаполисах и среди тех, кто работает в цифровых средах, появляется чувство: «Меня можно заменить». Этот страх связан не только с профессией — он касается самого существования. Как будто нас всех можно загнать в алгоритмы — поведение, реакции, даже эмоциональные паттерны. Человек сам иногда живёт «по коду». Повторяет одни и те же сценарии, шаблоны, реакции. Не осознаёт, почему выбирает тех или иных партнёров, почему снова оказывается в тупике. Это и есть жизнь по внутреннему алгоритму — только не машинному, а психоэмоциональному. ИИ становится проекцией этого автоматизма. И тогда страх ИИ — это проекция страха стать машиной самому. Страх, что внутри нет живого, только функции. Что личность — это конструкция, а не суть.

В чём мы боимся проиграть?

Мы не боимся, что ИИ будет считать быстрее или запоминать больше. Мы боимся, что он начнёт мыслить и чувствовать лучше, чем мы. Что он будет чётче формулировать, быстрее адаптироваться, логичнее рассуждать. И это тоже важный вопрос: а что делает нас людьми? Если дело не в уме, не в эмоциях, не в скорости — то в чём?

С точки зрения аналитической психологии, человек — это не только сознание, но и психика как совокупность осознанного и бессознательного. Это возможность проживать парадоксы, сталкиваться с теневыми сторонами себя, проходить трансформацию, разворачиваться к смыслу. ИИ не проходит через боль, не страдает, не делает выбор между добром и злом. Он не переживает стыд, вину, любовь, потерю. Он может о них «говорить», но не может ими жить.

Сопротивление — это симптом, а не приговор

Важно понимать: сопротивление к ИИ — не патология. Это психологический симптом, указывающий на внутренний конфликт. На столкновение с новыми смыслами, которые мы ещё не умеем переварить.

Как психолог, я часто наблюдаю, как внутренние страхи оформляются в виде внешних угроз. Мы боимся не самого объекта (в данном случае — ИИ), а того, что он в нас пробуждает. Неизвестность, уязвимость, ощущение бессилия. ИИ — это зеркало нашего состояния как вида. Он отражает, в каком месте человечество сегодня. Мы видим в нём и свои достижения, и свои потери: ослабленные связи, снижение эмпатии, спешку, оторванность от тела и природы.

Архетипический конфликт: творец и создание

С точки зрения символического мышления, ИИ — это новая версия старого мифа. Прометей, укравший огонь. Франкенштейн, создавший чудовище. Доктор Фауст, продавший душу за знания. Все эти истории — о границе между человеческим и нечеловеческим, о цене власти, о попытке стать богом. Каждый раз, когда человек создаёт нечто могущественное, возникает вопрос: кто кого контролирует? Я ли управляю машиной — или она мной? Это архетипический сюжет, и он не может быть решён технически. Он требует психологической и духовной переработки. Нам нужно научиться не бороться с ИИ, а осмыслять его. Как феномен, как отражение, как вызов.

Возвращение к себе как ответ на внешний страх

Если меня пугает ИИ — важно спросить себя: а что я чувствую по отношению к собственной уникальности? Есть ли у меня внутреннее ощущение живого? Присутствую ли я в своей жизни? Или давно живу «на автомате»? Ответ на эти вопросы возвращает нас не к технике, а к экзистенции. К телу, к отношениям, к боли и любви. Потому что именно способность чувствовать, меняться, выбирать и не знать — делает нас живыми. ИИ может быть полезным инструментом. Может быть даже партнёром в решении задач. Но он не может быть зеркалом души. Не потому, что «не умеет», а потому что не имеет души. А у человека она есть. И с ней, как психолог, я работаю каждый день.

Человечность — это не функция

Мы путаем интеллект с человечностью. Но человек — это не только разум. Это опыт прожитых лет, нюансы интонаций, память тела, бессознательное, мечты, сны, символы, культура, рождение и смерть. ИИ не проходит через всё это. Он не знает, что значит держать за руку умирающего отца, влюбиться с дрожью в пальцах, стоять на пороге утраты, молиться в темноте. Он может об этом «написать», но он этого не знает. А мы — знаем. И это знание не из ума. Оно из сердца, из боли, из памяти поколений. Оно не заменимо. И оно — то, что нас спасает.

Вместо страха — диалог

Моя позиция как психолога — не демонизировать ИИ и не слепо ему радоваться. А видеть в нём призыв к новому диалогу. О человеке. О его уязвимости. О душе. О смысле. О том, кто мы, если нас разложить на данные — и кто мы, если закрыть глаза и почувствовать тишину внутри.

ИИ не уничтожит человечность, если мы сами её не забудем. И пока мы ищем правду, задаём вопросы, сомневаемся, любим, страдаем, надеемся — мы живы. И это самое важное.