Феномен взрослых детей алкоголиков (ВДА) — это не диагноз в классическом медицинском смысле, а глубокая психологическая реальность, формирующая особый тип личности. Это невидимый отпечаток, оставленный детством, проведенным в атмосфере непредсказуемости, страха и эмоционального голода, где главным действующим лицом была алкогольная зависимость одного или обоих родителей. Мир такого ребенка лишен фундаментального ощущения безопасности: родитель, который должен быть источником защиты, сам становится источником опасности и хаоса. Именно из этого корневого конфликта прорастают те самые «шрамы», которые психотерапевты и исследователи сегодня идентифицируют как ключевые черты ВДА.

Первый и, пожалуй, самый фундаментальный шрам — это хроническое, перманентное чувство тревоги и состояние гипербдительности. Ребенок в алкогольной семье вынужден стать радаром, постоянно сканирующим окружающую среду на предмет признаков надвигающейся бури. Он учится распознавать малейшие изменения в интонации голоса родителей, звуке шагов, хлопке двери. Исследования в области нейробиологии и теории привязанности показывают, что такой хронический стресс в детстве буквально перестраивает развивающуюся нервную систему. Повышается активность миндалевидного тела (амигдалы) — центра страха мозга, а выработка кортизола, гормона стресса, становится нарушенной. Во взрослом возрасте это проявляется как необъяснимое чувство надвигающейся катастрофы, трудности с расслаблением, недоверие к спокойным периодам жизни. Такой человек всегда «на взводе», его нервная система запрограммирована на выживание в условиях войны, которая уже давно закончилась.

Из этой тревоги проистекает второй глубинный шрам — нарушенная система самоидентификации и перфекционизм как защитный механизм. Ребенок, не получающий здоровой, безусловной любви, приходит к выводу, что его любят не просто так, а за что-то. Часто он берет на себя роль «героя семьи» — того, кто все делает идеально, чтобы хоть как-то компенсировать хаос и «спасти» семью от позора. Психологи, такие как Джанет Войтиц, одна из первых описавшая синдром ВДА, указывают, что такая роль формирует экстернальный локус контроля: человек считает, что его ценность напрямую зависит от его достижений и от того, насколько хорошо он обслуживает потребности других. Современные исследования в области психологии личности подтверждают, что перфекционизм, рожденный из чувства стыда и неадекватности, является дезадаптивным. Он ведет к выгоранию, прокрастинации (из-за страха сделать неидеально) и глубокому внутреннему убеждению, что «я недостаточно хорош», даже при объективных успехах.

Третий шрам, который кажется парадоксальным на фоне перфекционизма, — это сложность с завершением дел и нарушение волевой регуляции. Этот феномен напрямую связан с детским опытом жизни в хаосе, где правила постоянно менялись, а обещания нарушались. У ребенка не формируется базовая вера в то, что его усилия приведут к предсказуемому результату. Нейропсихологи видят здесь связь с функционированием префронтальной коры, отвечающей за исполнительные функции: планирование, контроль импульсов и достижение целей. Во взрослом возрасте это может выглядеть как циклы бурного энтузиазма, за которым следует резкий спад и незавершенные проекты. Человек как бы «застревает» на середине пути, потому что бессознательно воспроизводит знакомую модель хаотичного существования, где ничего нельзя довести до конца. Это не лень, а глубоко укорененная дисфункция психологической устойчивости.

Четвертый шрам, болезненно влияющий на все сферы жизни, — это искаженное понимание нормы в отношениях и границах. Для ребенка из дисфункциональной семьи любовь и боль — неразделимые понятия. Он усваивает, что любить — значит жертвовать собой, терпеть неподобающее поведение, брать на себя ответственность за чувства взрослых. Это формирует два полярных, но равнозначных разрушительных сценария во взрослой жизни. Первый — это созависимые отношения, где человек бессознательно ищет партнера, которого можно «спасать», повторяя знакомую динамику с родителем-алкоголиком. Второй — тотальное избегание близости из-за страха повторной травмы. Исследования в области теории привязанности (работы Джона Боулби, Мэри Эйнсворт) четко демонстрируют, что у детей из неблагополучных семей чаще формируется ненадежная (тревожная или избегающая) привязанность, которая проецируется на все будущие отношения, делая их напряженными, недоверчивыми или эмоционально опустошающими.

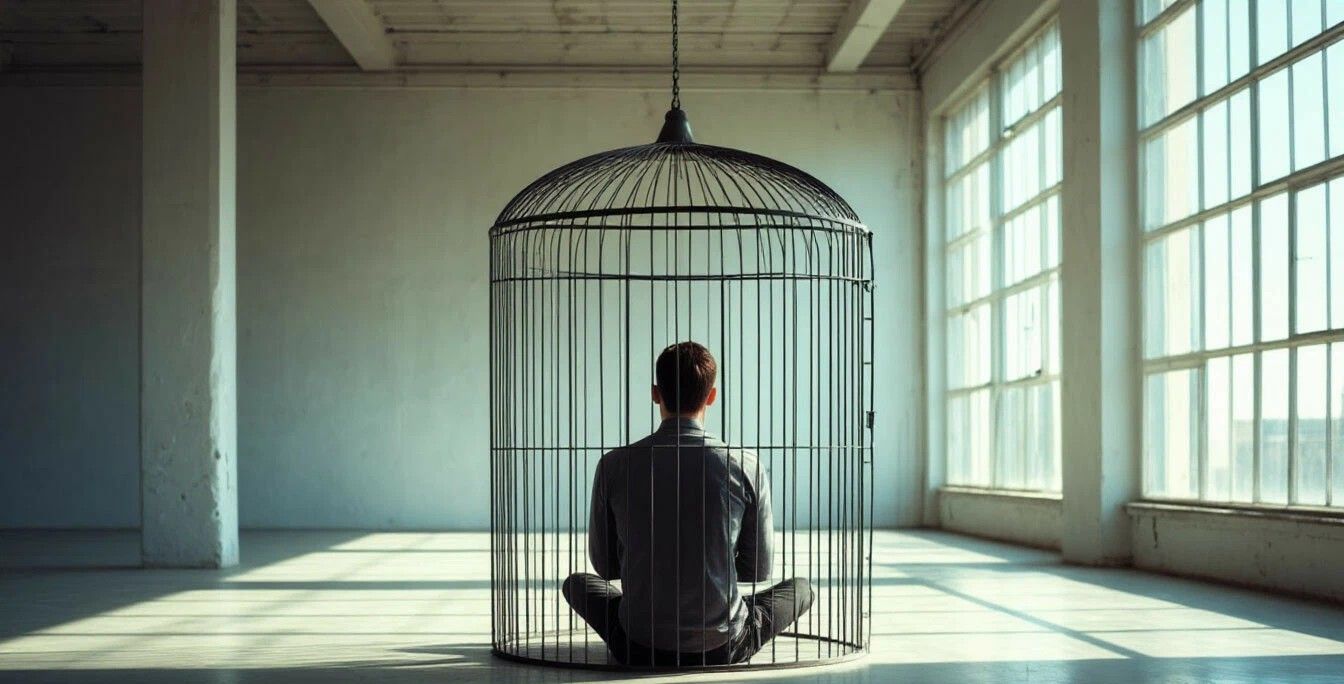

Наконец, пятый, самый экзистенциальный шрам — это глубинный, всепроникающий стыд и чувство собственной «неправильности». Это не просто заниженная самооценка, а фундаментальное убеждение, что ты изначально бракованный. Этот стыд рождается из детского эгоцентрического мышления: ребенок, не имея возможности понять сложные причины поведения родителей, винит в происходящем себя. «Папа пьет, потому что я плохо себя вел», «Мама несчастна, потому что я не могу ее сделать счастливой». Современная психотравматология, в частности работы Бессела ван дер Колка, подтверждает, что хроническая травма в детстве разрушает самое ядро личности. Взрослый ВДА носит в себе этого «стыдного ребенка», что приводит к социальной изоляции, трудностям в принятии комплиментов и похвалы, а также к сильному страху быть «разоблаченным», что другие увидят его мнимую ущербность.

Важно понимать, что эти «шрамы» — не приговор, а следствие адаптации к невыносимым условиям. Мозг и психика ребенка совершили героическую работу, чтобы выжить. Современные методы терапии, такие как диалектико-поведенческая терапия (DBT), терапия принятия и ответственности (ACT), а также методы, работающие с травмой (EMDR, соматическая терапия), доказывают, что нервную систему можно переобучить, а дезадаптивные убеждения — исцелить. Путь выздоровления ВДА — это не о том, чтобы стереть шрамы, а о том, чтобы признать их существование, понять их защитную функцию в прошлом и научиться жить, не позволяя им определять свое настоящее и будущее. Это путь возвращения к себе тому, кем человек мог бы стать, если бы его детство не было украдено болезнью семьи.